„Nutzt doch die KI als Tool und alles wird gut…“ – dieser Satz klingt einfach, ist aber in der Praxis oft irreführend. Die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in Tourismusorganisationen ist kein Schnellschuss, sondern erfordert in vielen Bereichen eine Neuausrichtung – auch, und insbesondere im Datenmanagement. Dieser Beitrag zeigt, warum eine reine Tool-Perspektive nicht ausreicht und welche Veränderungen notwendig sind, um die Chancen der KI für die digitale Kommunikation mit Gästen strategisch einzusetzen.

Datenmanagement als Fundament innovativer Anwendungen

KI-Modelle sind nur so gut – und werden es perspektivisch bleiben – wie die Daten, auf denen sie trainiert wurden, oder mit denen sie arbeiten können. Ein mangelhaftes Datenmanagement ist damit eines der größten Hemmnisse für den langfristigen und erfolgreichen Einsatz von KI in Unternehmen. Gemeint sind hier Contents zur Beschreibung der touristischen Objekte einer Destination genauso, wie BI-Daten zur Analyse von Besucherentwicklungen. Nur wenn diese Daten sauber, vollständig und konsistent sind, können KI-Modelle und -Anwendungen zuverlässige (im Sinne von eindeutig interpretierbare) Ergebnisse liefern. Der touristische Datenbestand einer Destination sollte nicht nur gesammelt und gespeichert werden, sondern auch so aufbereitet werden, dass Maschinen die Daten interpretieren können (semantisch annotiert). Ein priorisiertes und durchdachtes Datenmanagement ist daher die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz von KI im Tourismus. Durch die Nutzung von Standards wie schema.org zur Beschreibung von (touristischen) Objekten (z. B. im ODTA-Modell) wird sichergestellt, dass Maschinen touristisch relevante Daten eindeutig interpretieren können. Dies ermöglicht beispielsweise die Entwicklung von personalisierten Reiseempfehlungen.

Technikabhängigkeiten überwinden

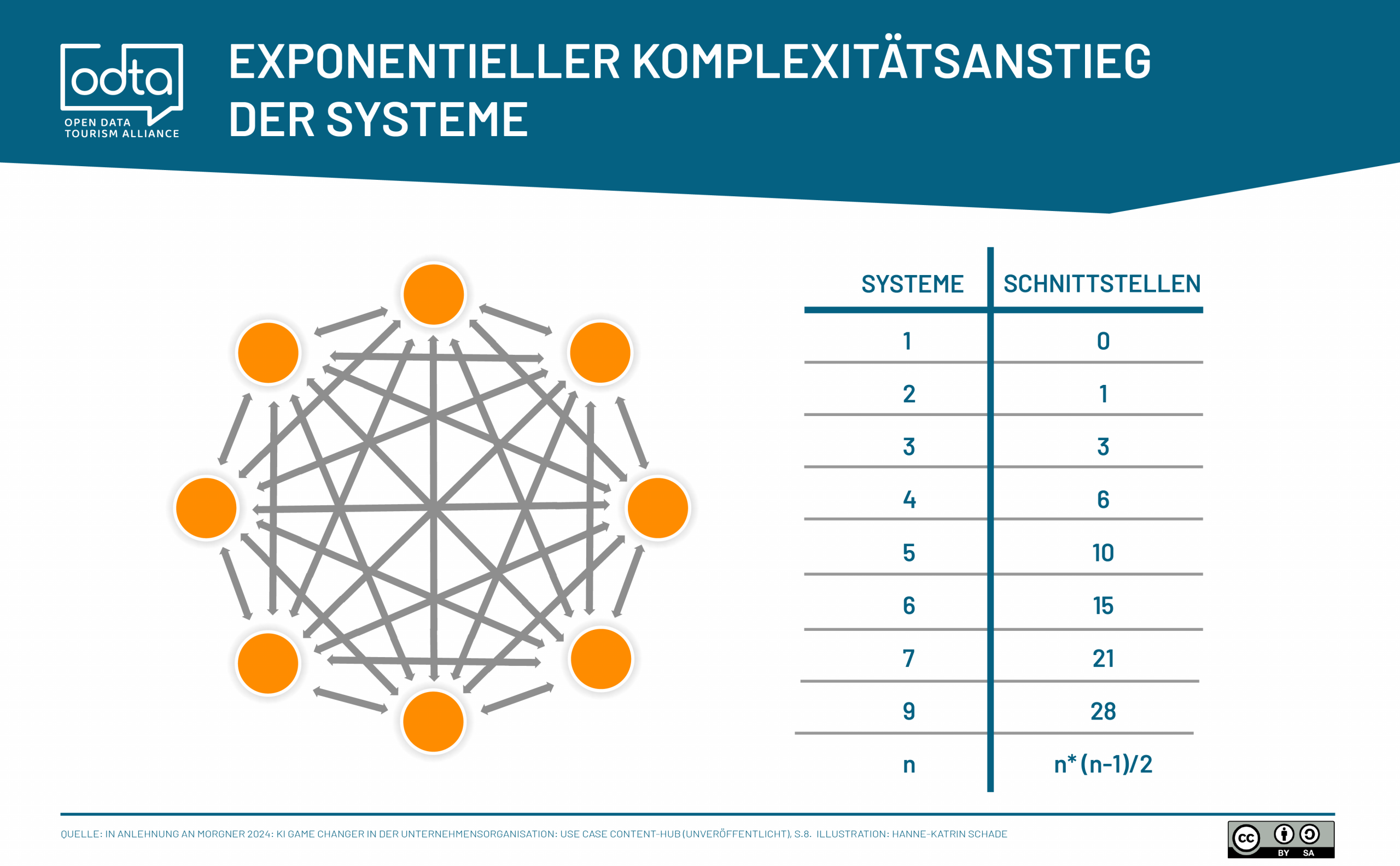

Insbesondere kleine und mittlere Tourismusorganisationen (wie sie für den Tourismus charakteristisch sind) stehen vor der Herausforderung, dass häufig Inhalte, die mit Künstlicher Intelligenz verarbeitet werden sollen, extern verwaltet werden. Wenn diese Daten, die zwar von der Organisation gepflegt wurden, genutzt werden sollen, dann werden Abhängigkeiten (bspw. Vendor Lock-Ins) schnell sichtbar. Will eine touristische Organisation dann beispielsweise einen Chatbot aufsetzen und die Informationen, die dieser nutzen soll, sind auf verschiedene Datenbanken mit unterschiedlichen Logiken verteilt, dann wird dies zu einer organisatorischen Mammutaufgabe, der kaum ein KMU gewachsen ist. Denn mit zunehmender Anzahl an Datenbanken und unterschiedlichen Systemen wächst die Komplexität der Zusammenführung mittels Schnittstellen exponentiell an (siehe die nachfolgende Abbildung).

Hinzu kommt, dass diese Systeme oft für andere Zwecke konzipiert sind und nicht optimal für die Bedürfnisse einer KI aufbereitet sind. Ein Ansatz zur Überwindung dieser Hürden ist die Etablierung eines zentralen Datenmanagements in der Organisation.

Verantwortung für die eigenen Daten übernehmen

DDDie erfolgreiche Implementierung von KI in kleinen und mittleren Tourismusorganisationen erfordert also nicht nur ein solides Datenmanagement, sondern auch eine enge Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. Die Einführung von (ODTA-)Standards, die Optimierung von Prozessen und die Schulung der Mitarbeiter sind wichtige interne Maßnahmen. Gleichzeitig ist die Expertise technischer Dienstleister unverzichtbar, um Daten zu harmonisieren und eine Grundlage für anspruchsvolle KI-Projekte zu schaffen – nur so können diese Projekte überhaupt realisiert werden. Gleichzeitig gilt, je mehr Kontextinformationen und Wissen in einem zentralen System gesammelt werden desto besser kann die KI relevante Ergebnisse liefern. Um dies zu erreichen, müssen die Daten nach einem einheitlichen Datenmodell wie dem der ODTA ausgewiesen werden, oder auf dieses gemappt werden. Ein solcher „Schaltplan“ für Inhalte sowie das Zusammenspiel interner und externer Akteure bildet die Grundlage für eine erfolgreiche KI-Implementierung.

Praxisbeispiel Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW)

Unternehmen wie die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) in Zusammenarbeit mit der Agentur „Land in Sicht AG“ zeigen bereits, wie solche Kooperationen erfolgreich gestaltet werden können. Eine solche Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur den Zugang zu spezialisiertem Wissen und Technologien, sondern auch die beschleunigte Umsetzung von KI-Projekten.

Die TMBW treibt die Digitalisierung im Tourismus in Baden-Württemberg voran, indem sie ein robustes Datenmanagement etabliert. Durch eine einheitliche Strukturierung sowie der Bereitstellung von touristischen Daten schafft sie die Voraussetzung für den Einsatz von KI-Anwendungen. Das Projekt beinhaltet nicht nur die technische Entwicklung, sondern auch einen starken Fokus auf Wissenstransfer in die Branche. Durch Schulungen und Beratungen werden lokale Akteure befähigt, ihre Daten zu pflegen und so zur gemeinsamen Digitalisierungsstrategie beizutragen. Die zentrale und strukturierte Datenerfassung in der landesweiten Datenbank „mein.toubiz“ mit 200.000 Datensätzen im Januar 2025 bildet das Rückgrat dieses Vorhabens.

Mehr als nur Datenmanagement

Datenmanagement ist ein wichtiger Baustein für die KI-Readiness einer Organisation, jedoch nicht der einzige. Um KI erfolgreich einzusetzen, bedarf es eines ganzheitlichen Ansatzes, der weitere Leitlinien umfassen sollte:

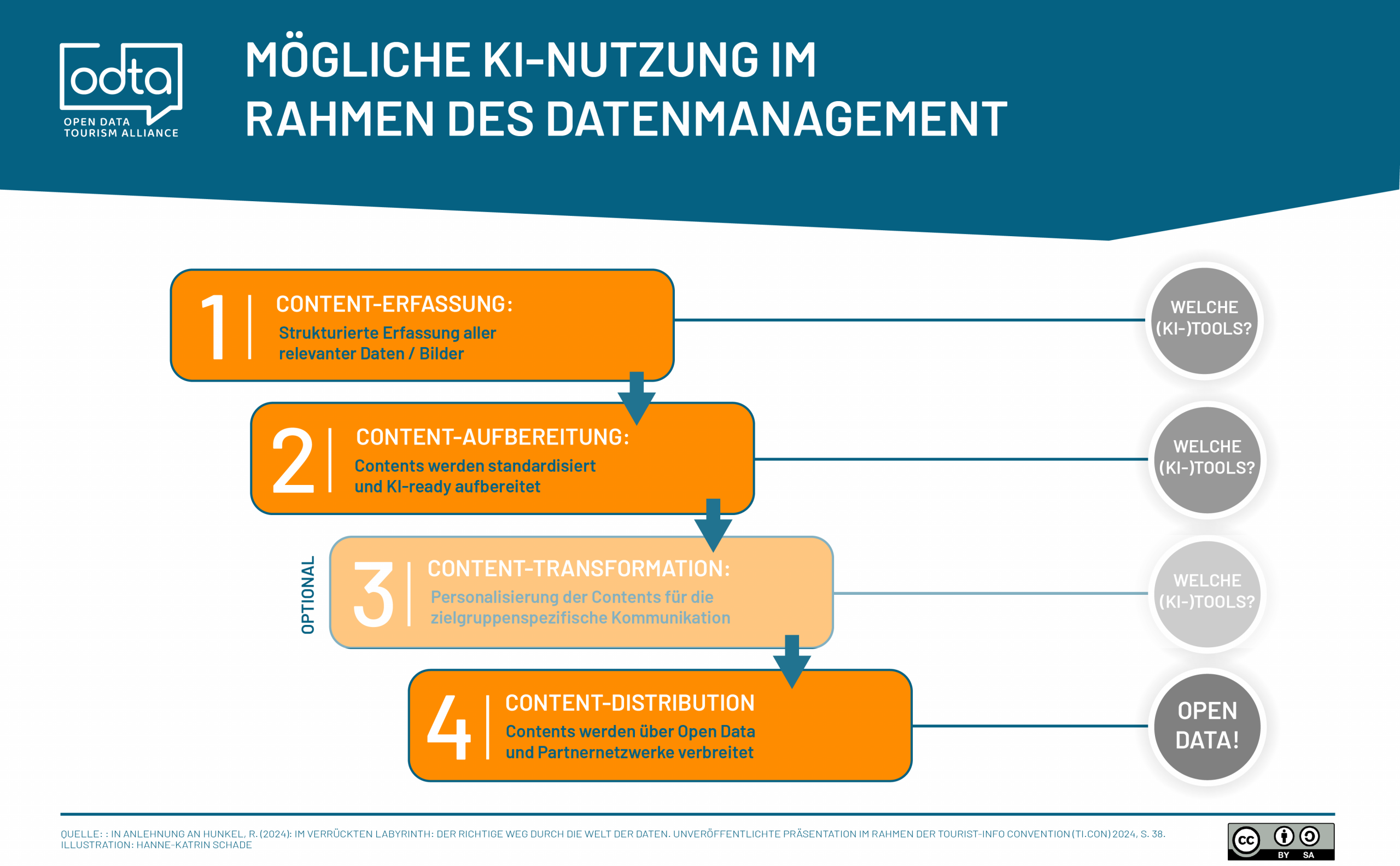

Durch die Kombination der genannten Faktoren können Organisationen eine solide Grundlage für den erfolgreichen Einsatz von KI schaffen. Es gilt, die Nutzung von KI als leistungsstarkes Werkzeug zur Lösung komplexer Herausforderungen zu begreifen. Durch die Analyse von Daten, Prozessen und Strukturen werden gezielt Einsatzgebiete zur Transformation des Datenmanagements identifiziert. Da dieses den Kern bei der Umsetzung von KI-Projekten darstellt, wird nachfolgend ein drei- bis vierstufiger Ablaufplan für eine Datenmanagement-Strategie vorgeschlagen.

Ein Datenmanagement-Stufenplan zur KI-Integration

Mithilfe eines Stufenplans kann ein effektives Datenmanagement im Tourismus durch eine klare Struktur und den Einsatz moderner Technologien gelingen. Er beschreibt die schrittweise Umsetzung mit dem klaren Ziel Daten optimal zu nutzen, sie gegebenenfalls zielgruppenspezifisch zu individualisieren, Reichweiten zu erhöhen und Mehrwerte für alle Beteiligten zu schaffen.

- Content-Erfassung: Die Grundlage bildet eine umfassende und strukturierte Erfassung der touristischen Daten und Objekte. Neben der Sammlung von aussagefähigen Texten, Bildern und weiteren Daten zur Spezifikation (Geo-Informationen, Öffnungszeiten, Art des Objektes usw.) ist es essenziell, die dazugehörigen Metadaten zu integrieren (Herkunft, Nutzungsrechte usw.). Nur so kann die Datenqualität sichergestellt und mögliche Verzerrungen (Ungenauigkeiten, Vollständigkeit) identifiziert werden. Technologien wie Natural Language Processing (NLP) und Computer Vision können Texte analysieren und Bilder automatisch kategorisieren– ein anschauliches Beispiel hierfür liefert Oberösterreich (siehe Praxisbeispiel).

- Content-Aufbereitung: Im zweiten Schritt müssen diese Daten so zusammengeführt und aufbereitet werden, dass sie für KI-Anwendungen nutzbar sind. Das Ergebnis sind einheitlich strukturierte Inhalte (Contents), die zielgruppenneutral formuliert sind und so die Basis für eine individualisierte Kommunikation je nach Zielgruppe und mit Unterstützung von KI ermöglichen.

- Content-Transformation (optional): Die aufbereiteten Inhalte können dann mithilfe von KI in ihrer Ansprache individualisiert werden und über die eigenen Kanäle (z. B. Newsletter, Social Media, Website) der Tourismusorganisation verbreitet werden.

- Content-Distribution: Um die Reichweite weiter auszubauen und sich gleichzeitig auf die abnehmende Bedeutung von klassischen Online-Kanälen wie der eigenen Website vorzubereiten, sollte die Zusammenarbeit mit Partnern gefördert werden. Daten können also auch über Partnernetzwerke (thematisch, regional, national, international) zugänglich gemacht werden. Der Gedanke von Open Data bzw. Open-Data-Plattformen spielt hier eine wichtige Rolle, aber auch Partner mit kommerziellen Plattform-Geschäftsmodellen sind wichtig, um die Sichtbarkeit der Daten beim Gast zu maximieren.

Das Schema verdeutlicht erneut, wie wichtig die Integration und Abstimmung zwischen verschiedenen Akteuren und Tools ist, um ein effektives Datenmanagement zu gewährleisten. Es ist darauf ausgerichtet, Tourismusorganisationen einen Rahmen beim Datenmanagement zu bieten. Gleichwohl kann es Szenarien geben, bei denen der Stufenplan angepasst werden muss – zum Beispiel, wenn die Prognose von Gästeankünften mittels KI im Fokus steht.

Top-Down- vs. Bottom-Up-Ansatz der KI-Integration

Ob im jeweiligen Betrieb ein Bottom-up- oder ein Top-down-Ansatz, oder gar eine Kombination daraus erfolgen sollte, ist abhängig von der jeweiligen Betriebsstruktur, der Unternehmenskultur, den jeweiligen Zielen sowie vielen weiteren Parametern. Beide Ansätze haben spezifischen Vor- und Nachteile, die in der strategischen Planung berücksichtigt werden sollten, sind aber jeweils kompatibel mit dem hier vorgestellten Stufenplan.

Der Unterschied ist, dass beim Bottom-up-Ansatz die Initiative von den operativen Bereichen ausgeht. Der Vorteil ist, dass Mitarbeitende und Teams, die täglich mit operativen Herausforderungen des Datenmanagements konfrontiert sind konkrete Anwendungsfälle identifizieren können. In der Regel werden dabei zunächst kleinere Projekte umgesetzt, es wird experimentiert und Arbeitsabläufe durch KI-gestützte Lösungen optimiert. Dies kann zu einem besseren Problem-Lösungs-Fit führen, die Tools werden von Mitarbeitenden besser angenommen und die Implementierung kann deutlich schneller erfolgen. Es muss jedoch dann darauf geachtet werden, dass diese kleinen Pilotprojekte skalierbar sind und so unternehmensweit eingesetzt werden können.

Im Gegensatz dazu wird der Top-down-Ansatz von der Unternehmensführung gesteuert und ist damit naturgemäß kohärent mit den strategischen Zielen, kann zentral ausgerollt werden und ist im Idealfall effizient und skalierbar. Dies geht jedoch einher mit möglichen Widerständen seitens der Mitarbeitenden, die wenig, bis keine Mitbestimmungsmöglichkeiten haben und es besteht die Gefahr, dass am tatsächlichen operativen Ziel vorbeigearbeitet wird – was in der Konsequenz ein hohes Risiko darstellt, da derartige Projekte entsprechend groß angelegt sind.

Eine Kombination beider Ansätze kann damit entsprechend zielführend sein, sodass über ein Pilotprojekt erste Erfahrungen gesammelt werden können, die dann im Rahmen eines Top-Down-Prozesses strategisch skaliert werden. Parallel dazu sollten Mitarbeitende durch Weiterbildungen und iterative Prozessschritte mit offenem Feedback seitens der Mitarbeitenden in die Implementierung mit eingebunden werden können.

Praxisbeispiel Oberösterreich

Auch Oberösterreich zeigt, wie Zusammenarbeit zwischen internen und externen Akteuren erfolgreiche KI-Projekte ermöglicht. In Kooperation mit dem KI-Experten Dr. Dr. Roman Egger und der Tourismus Technologie GmbH (TTG) wurde ein Pilotprojekt gestartet, um die User Experience und digitale Barrierefreiheit auf den Tourismusplattformen der Region zu verbessern. Im Fokus stand die automatische Erstellung barrierefreier Bildbeschreibungen für über 18.000 Bilder im Salzkammergut. Die Herausforderung lag in der Auswahl eines geeigneten KI-Modells sowie der Formulierung eines Prompts, die fehlerfreie und relevante Bildbeschreibungen generieren. Nach anfänglichen Stolpersteinen, wie Fehlzuordnungen von Bildern, gelang es durch iterative Anpassungen über 550.000 Wörter an neuen, SEO-optimierten Beschreibungen zu erstellen. Das so generierte Textvolumen entspricht mehr als dem gesamten Textumfang der „Herr der Ringe-Trilogie“. Durch das Projekt konnten Personalressourcen gespart und die Sichtbarkeit des Contents gesteigert werden, was Oberösterreich zu einem Vorreiter des inklusiven und datengetriebenen Tourismus macht. Weitere Infos zum Projekt finden Sie auf der Website von Oberösterreich. Es öffnet sich ein neues Fenster.

Fazit

Die KI-Readiness kleiner und mittlerer Tourismusorganisationen hängt wesentlich von einem gut organisierten Datenmanagement, transparenten Strukturen und klar definierten Prozessen ab. Um das Einsatzpotenzial von KI vollständig auszuschöpfen, müssen diese Grundlagen zunächst offengelegt und analysiert werden. Eine schrittweise Einführung von KI-Lösungen, begleitet durch externe Dienstleister, ermöglicht es auch kleineren Organisationen, von den Vorteilen der Künstlichen Intelligenz zu profitieren. Obwohl mangelnde Ressourcen und fehlende Expertise oft Hindernisse darstellen, können bereits einfache Maßnahmen – wie die Wahl offener Technologien – den Grundstein für einen erfolgreichen und zukunftsorientierten Einsatz von KI legen.

Eric Horster

Fachhochschule Westküste

Eric Horster ist Professor an der Fachhochschule Westküste im Bachelor- und Masterstudiengang International Tourism Management (ITM) mit den Schwerpunktfächern Digitalisierung im Tourismus und Hospitality Management. Er ist Mitglied des Deutschen Instituts für Tourismusforschung.

Mehr zur Person unter: www.eric-horster.de

Ähnliche Beiträge

Auf unserem Blog möchten wir Wissen teilen und die Tourismusorganisationen bei ihrer Arbeit unterstützen. In den praxisnahen Fachbeiträgen geben unsere Experten Einblicke in die Arbeit der ODTA und welchen Nutzen die Standards haben. Praxisbeispiele zeigen konkrete Anwendungsfälle.